Como el gran suicida vocacional que era, James W. siempre había admirado mucho a Hemingway. Esa muerte era, sin duda, una de sus favoritas: solo, de madrugada, en su propia casa de Ketchum (Idaho) y de un disparo en la boca. Perfecto. No dejaba de resultarle curioso que la última pieza de caza que se cobraba aquella Boss del calibre 12 fuera precisamente él mismo. Esa era una muerte bastante bien hilada, conceptualmente clavada, una especie de economía circular del disparo: Hemingway murió porque era un guerrero vencido. Y James W. se veía a sí mismo exactamente al revés, es decir, como un hombre derrotado desde la misma cuna y que, de algún modo, intentaba acabar con su vida guerreando y luchando por algo. Porque, según lo veía, todo hombre necesitaba algo a lo que amar, algo por lo que luchar y una obra. Y por ‘obra’ no vale una familia ni un pequeño bar en Los Ángeles, no. Se refería a obra artística, creativa, una obra trascendente.

Y pasar el verano plácidamente, sentado en una butaca, viendo la televisión por las tardes y comiendo helados de vanililla era exactamente lo contrario a ese ideal, algo más cercano al infierno que al Parnaso y, sin duda, el camino más corto a la degradación total del hombre. Así que, nada de eso. Siguiendo los pasos del maestro, se lanzó a la calle camino de Pamplona, donde llegó cien años después de Hemingway y mandó una carta al Toronto Star Weekly para decir que allí estaba, dispuesto a seguir con la obra de Mr. Ernest sin saber que, en realidad, la revista llevaba cerrada desde 1973. Pilló la suite 201 en ‘La Perla’, se vistió de blanco impoluto, se colocó el pañuelo y el fajín rojo, se puso unas alpargatas y se lanzó a la calle para participar en el encierro.

Siguiendo los pasos del maestro, se lanzó camino de Pamplona, donde llegó cien años después de Hemingway

Él esperaba ese loco remolino carnavalesco, la diversión desmedida, la música festiva de los tambores y los flautines y las caras como de borrachos de Velázquez, de pobres de Goya y de santos de El Greco que deberían tener aquellos hombres que «volaban en círculos mientras bailaban». Esperaba, de algún modo, una fiesta metafísica que celebrara que hemos vencido de nuevo a la muerte, una celebración ritual en cámara lenta, una purificación sagrada y catártica. Quería buscar algo literario en San Fermín. Pero solo encontró realidad, tres dimensiones y aire poco cinematográfico. Vio gente mirando el móvil, tomando coca cola light y bailando reguetón.

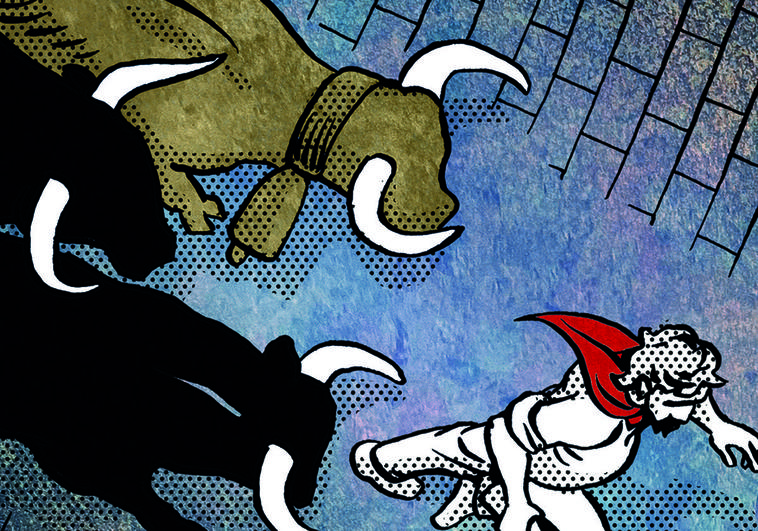

Pero no había caras ajadas, ni viejos de caseríos, ni pastores elevándose a los cielos. Solo gente guapa, rimmel negro y espectáculo. Y, cuando sonó el cohete y salieron los toros, tampoco encontró ese supuesto peligro de un animal peligroso y totémico. Ni rastro de la bravura, ni un derrote peligroso, no sucedió nada imprevisto ni nada que no hubiera sucedido las últimas ochenta veces.

Solo encontró animales asustados corriendo en algo que tenía más de espectáculo que de liturgia

Será por los cabestros, por el antideslizante o quizá por la vulgaridad en la que se ha convertido el mundo, pero la realidad es que allí solo encontró animales asustados y veloces corriendo por calles en algo que tenía más de espectáculo que de liturgia. Así que, decepcionado, y con el Diario de Navarra en la mano izquierda, comenzó a correr. Y James W. corrió. Pero corrió sin motivo, solo como deporte. No esquivaba a la muerte, solo a australianos. Los toros podían cogerle o pisarle, eso es cierto, pero, al fin y al cabo, eso es lo que nuestro suicida deseaba, así que cerró los ojos esperando a la vez a la muerte y a la vida y corrió.

Decepcionado

Y corrió mucho pensando en John Dos Passos, en Gertrude Stein, en Scott Fitzgerald, en James Joyce, en Ford Madox y en Ezra Pound. «Vosotros sois la generación perdida. Y os quejabais, malditos. Pero miradme a mí, yo estoy solo, soy el hombre perdido, el individuo aislado y derrotado que busca la muerte corriendo entre toros bravos y turistas». Así que siguió corriendo. Y, llegando a la plaza, decidió que no quería entrar y siguió por la calle Amaya y unas horas después llegó a Badostáin.

Y allí, sano, salvo y muy decepcionado se dio cuenta de que ni la vida ni la muerte le querían. Y pensó en mandar al Kansas City Star una crónica llamada ‘Antifiesta’. Pero, en su lugar, prefirió tomar un pacharán y quedarse a ver el Tour en la soledad del que no encuentra nada de lo que busca porque, quizá, lo que en realidad busca, pasó ya hace mucho tiempo. (Continuará)

(Este texto forma parte de la serie ‘Todas las muertes de James W.’, publicado en ABC Cultural el 15 de julio de 2023. Disponible haciendo clic aquí).