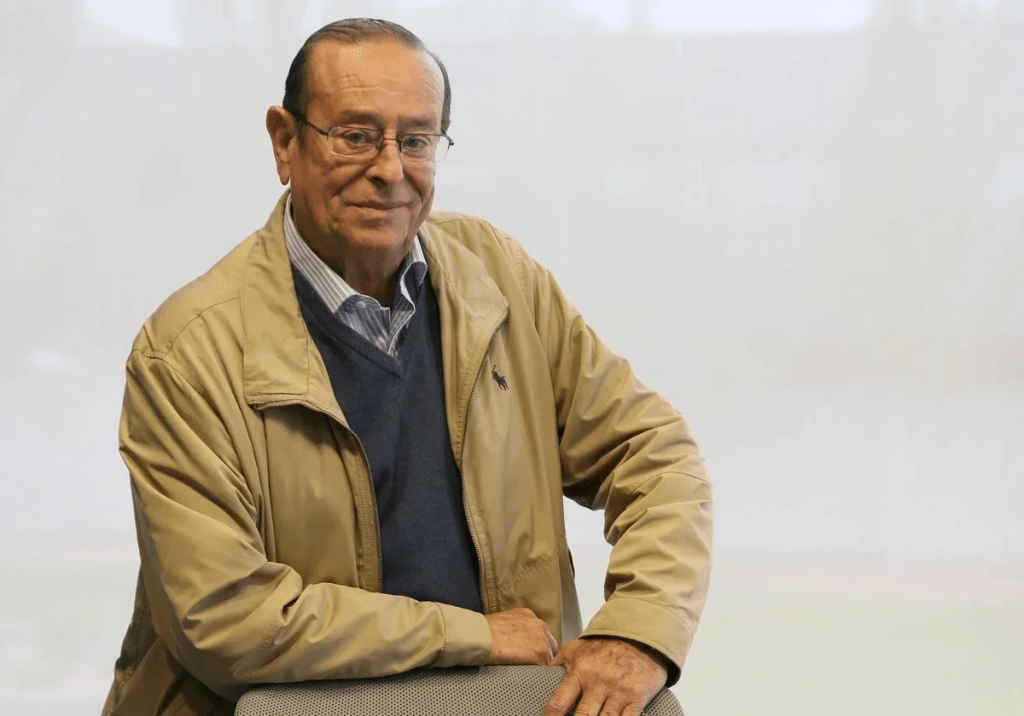

Hasta los años 90, la Ribera del Duero era una zona deprimida y olvidada, un paisaje pobre en el corazón de Castilla, con más historia que personas y más personas que vino. Para más tristeza, el poco vino que había era de escasa calidad. Había algo de decadencia en aquellos pueblos llenos de polvo donde el abandono de los siglos y la droga de los ochenta dejaron cicatrices de las de espejo. Las viñas se arrancaban para plantar cosas más productivas, como, por ejemplo, nada. Si desde entonces se ha ido convirtiendo en un éxito, en una especie de Toscana vaccea y en una denominación de origen importante con bodegas extraordinarias, reconocimiento internacional y cierta mitología no se debe a la suerte ni al azar sino al trabajo del hombre, de muchos hombres, pero de hombres solamente, con sus malas tardes, sus bocas secas y sus nucas rojas de tanto soportar el viento de noviembre y el sol de julio. Uno de ellos fue Luis Sanz, ‘alma mater’ de ‘Dehesa de los Canónigos’, un buen hombre, un buen padre y un hombre sabio que la semana pasada nos decía adiós para siempre.

(Este párrafo forma parte de un texto que se publicó originalmente en ABC el 8 de junio de 2025. Al ser contenido premium, solo puede ser leído íntegramente aquí. Si no se han suscrito, les animo a que lo hagan. La suscripción es muy barata a cambio de muchísimo y necesitamos más que nunca prensa libre).